Ringkasan:

● Universalitas kebangsaan dipertanyakan karena pengalaman kelompok terpinggirkan menunjukkan jalur sejarah yang beragam.

● Nasionalisme pascakolonial memiliki otonomi imajinatif, bukan tiruan modernitas Barat.

● Fragmen pengalaman minoritas mengungkap bahwa kebangsaan selalu dinegosiasikan dan tidak pernah tunggal.

Oleh: Tedi Kholiludin | Republikasi dari elsaonline

Percakapan mengenai kebangsaan dan negara modern, sering diiringi oleh klaim universalitas. Semua bangsa kerap dibayangkan memiliki jalur yang sama menuju alam modern. Padahal, pengalaman kesejarahan yang dilakoni oleh bangsa-bangsa berbeda di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa yang dianggap universal itu sering kali dibentuk oleh relasi kuasa tertentu.

Dalam situasi seperti itu, melihat fragmen-fragmen tertentu dalam perjalanan sebuah bangsa menjadi penting. Mengangkat dimensi eksperiensial dari kelompok-kelompok yang selama ini berada di pinggiran, baik karena kolonialisme maupun karena posisi minoritasnya di dalam bangsa, akan membantu menyingkap perjalanan (beragam) sebuah masyarakat. Karena setiap kelompok punya pengalaman yang khas.

Mengangkat fragmen bukanlah upaya menegaskan keistimewaan suatu bangsa atau komunitas tertentu, melainkan cara untuk menunjukkan bahwa klaim universalitas mengandung keterbatasan. Dari titik inilah, kita bisa membuka ruang bagi imajinasi baru tentang kebangsaan dan negara, yang lahir dari pengalaman konkret masyarakat bekas jajahan, termasuk Indonesia.

Narasi kebangsaan Indonesia yang hadir di ruang publik kerap disusun sebatas dari pengalaman mayoritas atau aktor yang berada di jalur “utama” politik. Kita bisa menemukan ini misalnya dari peristiwa-peristiwa Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, dan seterusnya, yang digambarkan sebagai momen yang merangkum suara semua. Padahal, ada kelompok-kelompok lain yang ikut “mengalami Indonesia” dengan cara berbeda: komunitas agama minoritas, kelompok etnis tertentu, atau bahkan mereka yang dikaitkan dengan gerakan separatis.

Dalam narasi besar, suara-suara ini sering tidak menempati ruang utama. Bukan berarti mereka tidak punya kontribusi, melainkan karena cara penulisan sejarah dan kebangsaan lebih condong menonjolkan pengalaman kolektif tertentu yang dianggap mewakili “semua.” Di titik inilah muncul pertanyaan: bagaimana jika kebangsaan dibaca dari perspektif mereka yang kerap berada di pinggiran atau yang pengalaman kesejarahannya tidak selalu selaras dengan narasi pusat?

Pertanyaan semacam ini mengingatkan pada apa yang pernah diulas Partha Chatterjee (1993) dalam The Nation and Its Fragments. Chatterjee menolak pandangan bahwa dunia pascakolonial hanya menjadi “konsumen” modernitas yang dirancang Barat. Ia menunjukkan bahwa nasionalisme antikolonial di Asia dan Afrika tidak sekadar meniru model Barat, melainkan menciptakan ruang kedaulatannya sendiri jauh sebelum perebutan kekuasaan politik. Ruang itu ia sebut sebagai ranah “spiritual” yang bisa ditemukan dalam identitas kultural, moralitas, dan pandangan hidup, yang dipisahkan dari ranah “material” laiknya ekonomi, teknologi, dan negara, di mana Barat memang diakui unggul.

Dalam ranah spiritual inilah bangsa-bangsa kolonial membangun imajinasi kebangsaannya: sebuah budaya nasional yang modern, tetapi bukan sekadar tiruan Barat (modern yet not Western). Dengan kata lain, bangsa lahir terlebih dahulu sebagai proyek kultural dan imajinatif, sebelum menjadi realitas politik. Inilah yang sering hilang dalam penulisan sejarah konvensional, yang biasanya menganggap nasionalisme baru dimulai ketika bangsa melawan kekuasaan kolonial secara langsung.

Chatterjee mengevaluasi pandangan Bennedict Anderson tentang bangsa sebagai imagined communities atau komunitas terbayang. Ilmuwan politik yang juga profesor antropologi di Columbia University tersebut melihat pandangan Anderson bias barat yang melihat nasionalisme sebagai fenomena modern yang terjadi serentak di banyak tempat, menyebar dari Eropa ke negara-negara koloni. Padahal, nasionalisme pascakolonial memiliki otonomi imajinatifnya sendiri, bukan imitasi Eropa.

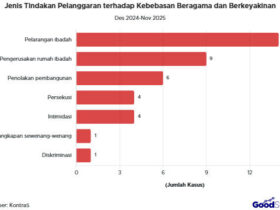

Dalam kerangka Chatterjee ini pula kita bisa membayangkan bahwa bangsa tidak hanya hidup dalam ruang politik formal yang dikendalikan negara, tetapi juga dalam ranah kultural di mana imajinasi, pengalaman sehari-hari, dan tafsir warga negara berperan besar. Kebangsaan, dengan begitu, bukan sekadar produk dari pusat kekuasaan, melainkan juga hasil pergulatan kelompok-kelompok yang kerap berada di pinggiran. Dari titik ini, pengalaman komunitas minoritas di Indonesia menjadi relevan. Mereka, yang sering luput dari narasi resmi, justru memperlihatkan bagaimana “Indonesia” dibayangkan, dirasakan, dan dipertahankan dalam kondisi yang penuh keterbatasan dan bahkan persekusi.

Itulah mengapa Chatterjee memberi judul bukunya dengan diksi “fragmen-fragmen nasionalisme.” Baginya, bangsa tidak pernah tunggal, melainkan selalu terpecah-pecah (fragmented). Fragmen di sini merujuk pada kelompok-kelompok sosial, kultural, dan politik yang tersisih atau berada di pinggiran narasi kebangsaan dominan: komunitas etnis, kelompok agama minoritas, kelas sosial tertentu, perempuan, desa vs kota, dan lain-lain. Chatterjee hendak menunjukkan bahwa apa yang disebut “bangsa” (the nation) dalam narasi besar nasionalisme selalu dibangun dengan cara mengabaikan, mereduksi, atau menundukkan pengalaman kelompok tertentu.

Chatterjee mencontohkan tentang sistem kasta di India. Menurut pandangan kolonial, kata Chatterjee, lembaga sosial yang paling dianggap membedakan India dari masyarakat Barat adalah sistem kasta ini. Di satu sisi, kasta dijadikan bukti kolonial bahwa India tidak mampu modern. Di sisi lain, nasionalis India terjebak pada; apakah mereka harus menghapuskan kasta (dan ikut meneguhkan logika modernitas universal ala Barat), atau mempertahankan kasta sebagai “keunikan India” (yang tetap saja mengulang kerangka orientalis).

Narasi tentang penjelasan kasta di India ditulis oleh Chatterjee dalam sebuah bab berjudul “The Nations and Its Outcasts.” Dengan menyebut “outcasts” yang berarti orang yang berada di kasta luar, Chatterjee menyoroti mereka yang posisinya didefinisikan oleh sistem kasta itu sendiri. Sayangnya, baik strategi modernis maupun eksepsionalis (mempertahankan kasta sebagai keunikan) tidak sungguh-sungguh memberi ruang bagi suara “outcasts” itu sendiri. Mereka tetap menjadi fragmen di pinggiran narasi bangsa.

Dengan begitu, apa yang disebut sebagai fragmen kebangsaan bukan serpihan episode yang tidak berguna. Justru dari fragmen-fragmen itulah kita bisa melihat bahwa bangsa adalah sesuatu yang terus dinegosiasikan, penuh konflik, dan tidak pernah benar-benar seragam. Pengalaman kelompok atau lapisan masyarakat yang tidak sepenuhnya diakomodasi oleh “narasi pusat” kebangsaan, bisa menjadi kunci untuk memahami dinamika bangsa secara lebih utuh.

Editor: Andrianor

Leave a Reply