Oleh: Tedi Kholiluddin | Republikasi dari eLSA Online

Selain kehangatan keluarga, salah satu yang dirindukan dari kampung halaman di Kuningan adalah menatap dalam Gunung Ciremai serta merasakan hawa sejuknya. Melihat air jernih yang mengaliri tiap petak sawah, adalah kemewahan yang tak bisa ditukar. Salah satu yang selalu saya agendakan ketika pulang ke Kuningan adalah jalan pagi bersama Meiga (sesekali anak-anak ikut), menyusuri area persawahan. Meiga yang sebenarnya memiliki track favorit sehingga, selain mencari keringat, ia juga bisa mengabadikan keindahan gunung dan sawah melalui kamera handphone yang usianya sudah udzur.

Meski gunung yang indah masih bisa dinikmati, tetapi, tak bisa dipungkiri, perubahan terjadi di sana-sini. Hotel berbintang, tempat hiburan, café dan hunian penduduk membuat sawah semakin menyempit. Aliran air juga tentu tak sederas ketika saya masih kecil. Akibat lain adalah perubahan mikroklimat lokal. Meski masih tetap sejuk, seringkali secara tiba-tiba hadir panas yang agak menyengat.

Toh demikian, penambahan hunian dan perubahan lanskap sulit untuk dihindari dalam proses pertumbuhan wilayah, terutama di daerah yang ramai dikunjungi. Betapapun tak bisa sepenuhnya dihindari, hal ini menuntut kesadaran bersama agar pembangunan tetap memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan.

Di tengah perubahan yang sebagian besar diantaranya, tidak selalu bisa kami kendalikan, saya masih tetap merasa beruntung. Setidaknya, Gunung Ciremai masih bisa tatap dari jauh ataupun dekat. Jaln setapak di tengah sawah pun belum sepenuhnya hilang. Hawa pagi yang menyegarkan, kicau burung, dan aroma tanah basah masih bisa dihirup sebagai anugerah yang tak semua orang bisa alami. Kondisi inilah yang terus saya syukuri, karena pada gilirannya, syukur tak sekadar menerima atas apa yang ada dan bertambah, tetapi juga menjaga yang tersisa agar tidak benar-benar sirna.

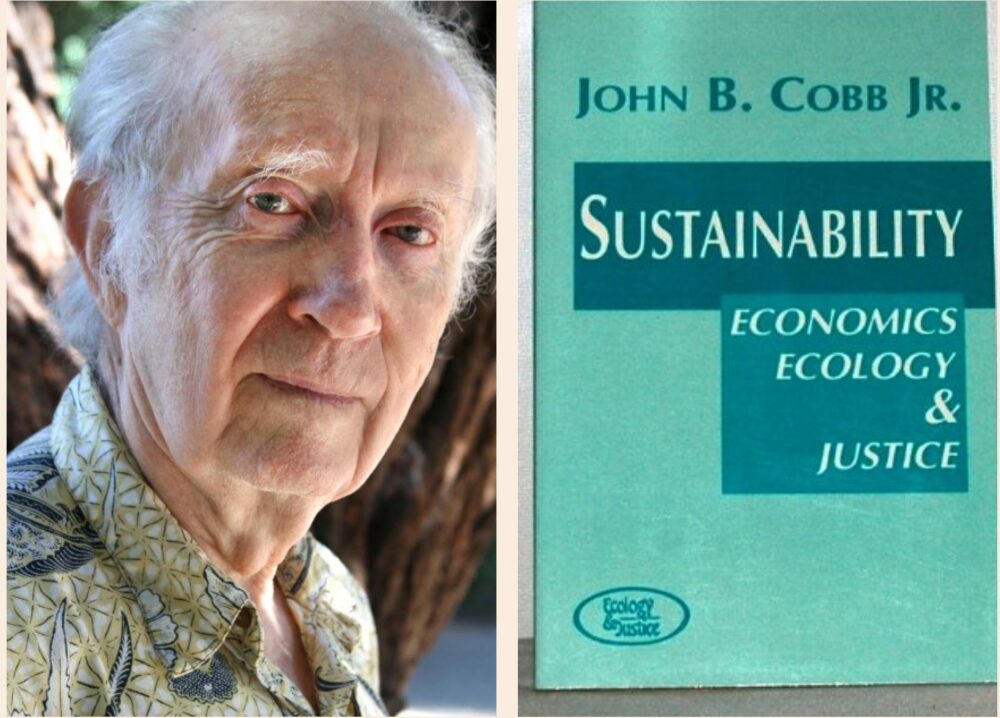

Saya membaca tulisan lamanya John Boswell Cobb, Jr., Sustainibility: Economics, Ecology and Justice yang terbit untuk pertama kali pada tahun 1992. Buku-buku Cobb, Teolog yang meninggal akhir tahun 2024, menjadi bacaan wajib saat saya dan teman-teman studi di Progam Magister Sosiologi Agama, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Cobb, Profesor Emiritus di, Claremont School of Theology and Claremont Graduate School, bisa disebut sebagai pelopor Gerakan Ekoteologi di kalangan Kristen dan teolog yang sangat otoritatif berbicara filsafat proses, sebuah gagasan yang rumit tentang kejadian aktual (actual occasions), interdependensi serta kreativitas dan hal yang terus menjadi (becoming).

Cobb, yang pernah mengisi kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga pada 2004/2005, meletakan visi profetik untuk menelisik ihwal “keberlanjutan.” Mengutip Amsal 29:18 Cobb mengatakan bahwa kita membutuhkan visi profetik tentang dunia yang bisa diubah oleh Allah dengan cara mengubah diri kita. Artinya, salah satu tanggapan terpenting terhadap situasi kita adalah keterbukaan terhadap transformasi imajinasi.

Ada kebutuhan bagi hadirnya visi profetik mengenai tatanan ekonomi yang layak dan manusiawi bagi rakyat tanpa melanjutkan imperialisme ekonomi dan perusakan lingkungan. Apa saja visi yang dibutuhkan? Saya rangkum visi profetik tersebut yang ditulis pada bagian akhir bab pertama buku “Sustainibility” tersebut. Kata Cobb, dibutuhkan visi pertanian global yang bisa menopang kesehatan populasi yang terus bertambah dalam jangka pendek, tanpa merusak peluang generasi masa depan atau memusnahkan spesies tanaman dan hewan lainnya. Pun perlu memerlukan visi kehidupan urban yang memaksimalkan peluang sosial dan budaya kota, sembari meminimalkan dampak destruktif kota saat ini, baik terhadap penduduknya maupun terhadap lingkungan. Visi keberadaan personal dalam komunitas yang mempertemukan kebebasan pribadi dengan keintiman timbal balik, serta perbedaan individual dengan dukungan bersama. Kita butuh visi tentang bagaimana komitmen terbaik satu generasi bisa diwariskan ke generasi berikutnya tanpa menjadi bentuk penindasan, dan dengan cara yang mendorong respons bebas terhadap situasi baru.

Namun visi profetik seperti itu hanya dapat berakar kuat apabila disertai dengan perubahan cara pandang yang lebih mendasar: yaitu dengan melampaui antroposentrisme. Cobb menekankan bahwa krisis ekologis yang kita hadapi tidak hanya bersumber dari kegagalan sistem ekonomi, tetapi juga dari pandangan teologis dan filosofis yang menjadikan manusia sebagai pusat tunggal dari segala sesuatu. Selama manusia diposisikan sebagai penguasa atas alam, bukan sebagai bagian dari komunitas ekologis, maka visi keberlanjutan akan selalu terbatas dan rapuh. Oleh karena itu, Beyond Anthropocentrism bukan sekadar ajakan ekologis, melainkan tawaran untuk membangun etika baru di mana manusia, alam, dan Tuhan berada dalam jejaring relasi yang saling membutuhkan dan saling memperkaya.

Pada bagian lain, Cobb memberikan kritik pada ukuran pertumbuhan ekonomi konvensional, terutama GNP (Gross National Product), dan dukungannya terhadap pengukuran alternatif seperti MEW (Measure of Economic Welfare). Cobb memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam GNP belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang nyata dan berkelanjutan.

Dengan mengkritisi GNP sebagai tujuan utama, Cobb membuka ruang untuk pengukuran kesejahteraan yang memperhitungkan lingkungan, waktu luang dan kualitas hidup. Ia menyerukan untuk memisahkan antara pertumbuhan ekonomi dari kemajuan manusia, sekaligus penekanan pada keberlanjutan sebagai kriteria utama untuk ekonomi masa depan.

***

Membaca Cobb, membuat saya berpikir, bukan tentang GNP atau MEW, tetapi tentang sawah-sawah yang dulu kerap saya lewati. Juga tentang air yang meski masih sangat jernih dan deras, tetapi tak seperti dulu. Tentang hawa sejuk yang kadangkala diselipi panas. Juga tentang mikroklimat yang berubah. Ini artinya, ide dan gagasan keberlanjutan tidak lagi abstrak. Itulah arena konkret tempat visi profetik Cobb diuji: apakah mungkin membayangkan masa depan yang tidak hanya menjanjikan pertumbuhan, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup komunitas manusia dan non-manusia secara adil?

Filsafat proses terasa relevan di sini; bahwa realitas bukanlah statis, tetapi jaring peristiwa yang terus menjadi (process of becoming). Ketika ada satu mata air yang tersumbat atau hilang, itu adalah bagian dari proses besar yang membentuk masa depan. Keberlanjutan tidak bisa dilepaskan dari kesadaran bahwa kita selalu terlibat dalam proses itu: sebagai pelaku, sebagai penerima dampak, dan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas arah perubahannya.

Dan mungkin, jalan setapak di tengah sawah yang masih tersisa itu bukan sekadar sisa masa lalu, tetapi juga jejak masa depan: ruang kemungkinan bagi proses yang lebih adil, berkelanjutan, dan melibatkan semua yang hidup.

Leave a Reply